七夕って何となく幼稚園のときに、笹飾り作らされたことに始まり、

なんとなーく小学校で習って、大半忘れて、

なんだかわからないけど行事としてあるのは知ってて

でも、今さら七夕だからって何かしないわ

なんていう私みたいな人も少なくないのではないでしょうか。

でもそんな七夕のことが気になった今日は、七夕についてのあれこれを知っておきましょう。

五節句の一つ七夕とは

七夕は季節の変わり目を祝う、五節句の一つです。

本来は「しちせき」と読み、「笹竹の節句」などと言われることもあります。

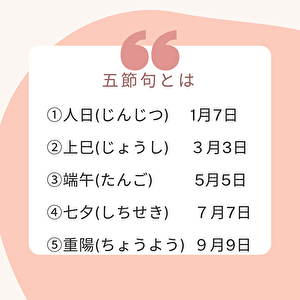

七夕も含まれる五節句とは

そもそも節句とは何なのでしょう。

節句とは節日(せちにち)のことで、季節の変わり目に祝祭を行う日のことです。

人日(じんじつ・1月7日)・上巳(じょうし・3月3日)・端午(たんご・5月5日)・七夕(しちせき・7月7日)・重陽(ちょうよう・9月9日)が五節句とされています。

これらの節日には、節供(せちく)と言って、天皇らに供する食べ物がありました。

節供には、元日の膳、今でいうおせち料理や、1月15日のおかゆ、3月3日の草餅、5月5日のちまき、7月7日のさくべい、10月初めの亥の日の亥子餅などです。

これらは今も行事食として親しまれているものが多くあります。

節句には、節供を持って、季節の変わり目を祭って祝い、七夕もそのような節句としてお祭りされてきたのですね。

七夕の節句の読み方と別名

「七夕の節句」とは、実は「しちせきのせっく」と読むのが本来です。

「たなばた」とは後に紹介する、日本のたなばた伝説から生じた当て読みです。

また、七夕には別名があり、「笹の節句」や「笹竹の節句」と言われることもあります。

笹竹は、織姫と彦星に捧げものをするときの目印として、立てたのが始まりです。

笹竹は神聖な植物とされていて、魔除けの力を持つと考えられてきました。

今でも笹竹は、土地のお清めの儀式の際などに使われている植物です。

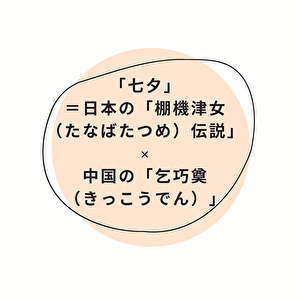

七夕の節句の成り立ち|日本の伝説と中国の伝説

現在の七夕の節句は、元々日本で行われていたお祭りと中国の伝説が混じったものです。

日本の「棚機津女(たなばたつめ)伝説」

元々日本には「棚機津女(たなばたつめ)」伝説がありました。

けがれを知らない少女が、水辺の機屋(はたや)に一人こもって、機(はた)を折りながら神をお迎えして一夜を過ごし、翌日、神が帰られるときに民のけがれを持ち帰ってもらうというお話です。

これが「たなばた」という読みの由来でもあります。

中国の伝説「乞巧奠(きっこうでん)」

奈良時代になって中国から日本に入ってきたのが「乞巧奠(きっこうでん)」という伝説です。

これが、みなさんよくご存じの織姫・彦星伝説のことです。

内容をおさらいしておくと、

織姫と彦星は、元々大変な働きものでしたが、結婚した途端に働かなくなってしまいました。

天帝はそれをとがめ、二人を天の川を隔てて、引き離したところ、今度は悲しみのあまり、また働かなくなってしまいます。

そこで、7月7日の夜に年に一度だけ、天の川を渡って、二人が会うことがかなうようにしたという伝説です。

織姫が機織りをしていたことから、先に紹介した日本の「棚機津女(たなばたつめ)」伝説と混同され始め、7月7日を「たなばた」の日とするようになったようです。

日本における七夕の節句の歴史

日本では、平安時代には七夕の節句は宮中行事でした。

7月7日の夜に星を眺め、7本の針に5色の糸を通して、機織りの上達を願ったり、琴を置いて香炉を焚き、芸の上達を願ったりしていました。

それから徐々に変遷していき、農作物の豊作を願い、野菜や果物の絵を描いて祭るようになりました。

今の七夕に近い民間行事となったのは江戸時代です。

五色の短冊に願いごとを描いて、笹竹に結び付け、翌日、川に流すようになりました。

願い事も、豊作の他に、習字などの習い事の上達なども加わり。さまざまな願い事をするようになったのです。

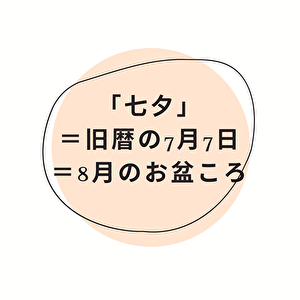

七夕の節句はいつなのか

七夕の節句なんて7月7日に決まってるやん!って思うかもしれませんが、

ちょっとグーグル先生に「七夕 いつ」って聞いてみてください。

8月って言われませんでしたか?

そもそも七夕は旧暦の7月7日です。

旧暦で換算すると、7月7日は8月のお盆からお盆過ぎころ。

このくらいの時期だと、雨が降る確率もずいぶん低いでしょうし、織姫と彦星もちゃんと会えそうですね。

各地の七夕祭りも旧暦の7月7日合わせて、8月に行う地域も多いです。

8月に七夕まつりを行う地域については、下記の記事で紹介しています。ぜひご参照ください。

七夕は7月7日。そんなこと幼稚園児でも知っています。 でも、日本には8月に「七夕まつり」が催される地域もあるのです。 この記事では、七夕まつりを8月に行う地域がある理由と、8月に催される七夕まつりの紹介、さらには、ちょっとユニー[…]

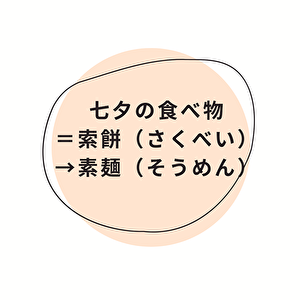

七夕の節句の食べ物とは

七夕の節句の食べ物とは、先述のとおり「さくべい」です。

これは、小麦粉を練った中国のおかしです。

ここから、そうめんになっていきました。

七夕の行事食については、下記の記事で詳しく解説しております。ぜひご参照ください。

七夕の行事食はそうめんだということをご存じでしょうか。 私は知らなかったのですが、そういえば、小学校のときの給食で、七夕には毎年にゅうめんが出ていたような気もします。 本日は、なぜ七夕の行事食がそうめんなのか。 また、そう[…]

七夕の節句の飾り物

七夕の飾り物といえば、まず思い浮かぶのが願いごとを書く「五色の短冊」。

五色とは青・赤・黄・白・紫の5色のことで、これは「五行説」から由来しています。

五行説とは、木・火・土・金・水の5つの要素が、自然界のすべてを司っているという考え方です。

短冊は七夕飾りとして、必須ともいえるものですが、それ以外の飾り物は自由にしてOKです。

折り紙で作ったちょうちんや、和飾りなんて、幼稚園や小学校でよく作ったなぁという人もいるのではないでしょうか。

★執筆後記★

子どもの頃、祖父母が山から笹を取ってきてくれて、家でも飾りつけをし、

翌日には近所の川へ流しに行ったものです。

でも、これって、今やったら怒られるんですよね。

後片付けも含めた七夕の過ごし方については、下記の記事でまとめてみました。ご興味ある方はぜひご参照ください。

七夕とはお願いごとをする日です。 大人も子どももどんなお願いごとをしてもよいのです。 そんなすてきな日、七夕にやることとは、前日に飾りつけ、当日に行事食を食べて、七夕お祭り気分を味わう、翌日に飾りを処分というのが大きな流れです。[…]