今や書籍や漫画のタイトルにも使われており、標準語化したともいえる「ずぼら」。

大体の意味はわかるという方も多いと思いますが、元々は大阪弁。

歴史の授業でも登場したあの場所で生まれた言葉なんです。

この記事では、大阪弁「ずぼら」について解説いたします。

大阪弁「ずぼら」の意味と起こり

大阪弁「ずぼら」の意味

投げやり。やりっぱなし。じだらく。

大阪弁「ずぼら」の使用例

ある日の昼下がり、オカンは目を疑った。

我が娘がインスタントラーメンを鍋から食べていたからだ。

オカン「アンタッ!なんてずぼらなことしてんの!!」

娘「洗い物減るからええやん」

オカン「あかんわ!行儀の悪い!誰に似てこんなずぼらなんや」

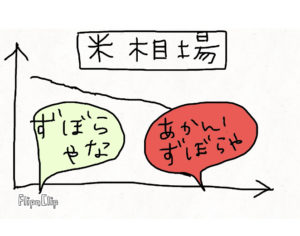

大阪弁「ずぼら」の起こりは米市場

元々は大阪の堂島地区で使用されていた言葉でした。

江戸時代、堂島は全国の年貢米が集まる場所でした。いわゆる「米市場」です。

米市場は、世界で初めての整備された先物取引市場でもありました。

この、米市場で、米相場がずるずる下がっていくことを「ずぼら」と言ったことが起こりとされています。

想像するに、きっと当時の大阪商人たちは、ずるずる下がり、浮上する見込みのない相場を見て、半分投げやりな気持ちで

「あかんわ。ずぼらやで」

とか言ってたのでしょうね。

大阪人的考察

「ずぼら」が、元々は大阪の商人たちの間で使われていた言葉で、米相場の値動きを指して使われていた言葉だったとは驚きです。

思うに、商人たちの間で使われていた言葉が徐々に大阪中に広がってみんなが使うようになり、

おそらくオカン的な人が、ずるずる自堕落に過ごす亭主や子供のことを

「うちのん(旦那または子供のことを指す)全然あかんねん。もうずぼらやわ」

みたいに井戸端会議で言い始め、それが広がり、今の感じに定着していったのかと想像します。

ちなみに、先日コロナの影響を受けて、惜しまれつつも閉店した、ふぐの名店は「づぼらや」であって「ずぼらや」ではありません。

私の好きな大阪弁の一つが「ええし」。 お金持ちの意味なのですが、「お金持ち」というより、嫌みのない響きでいい言葉だなぁと思います。 「ええし」は大阪では割とメジャーな言葉ではありますが、ええしの「し」って何なのかをご存じない人も[…]